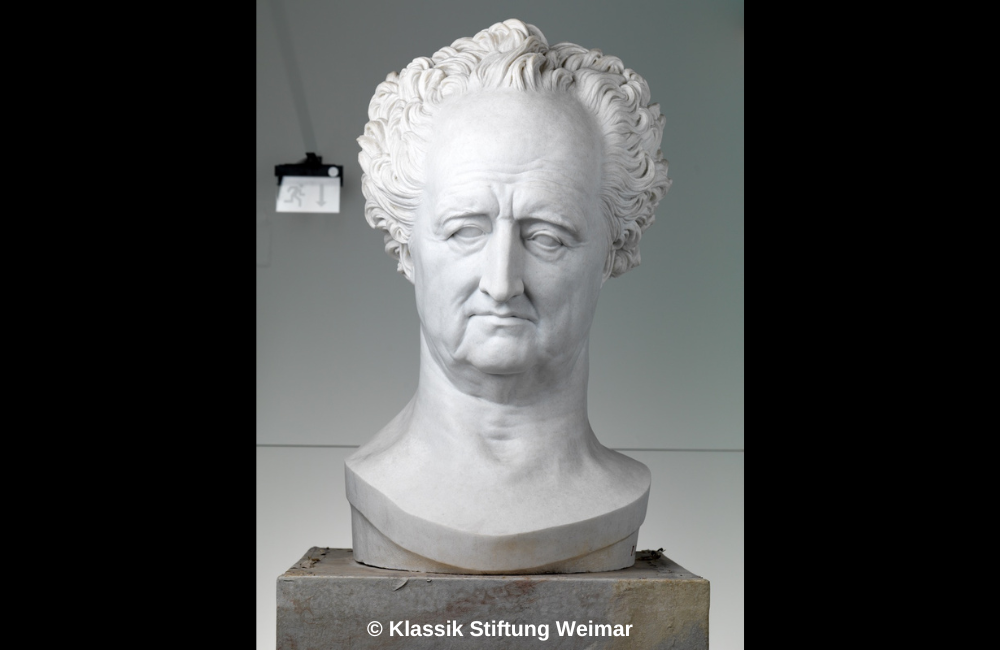

GOETHE : L'ACTUALITÉ D'UN INACTUEL

DU LUNDI 20 AOÛT (19 H) AU LUNDI 27 AOÛT (14 H) 2018

[ colloque de 7 jours ]

DIRECTION :

Christoph KÖNIG, Denis THOUARD, Heinz WISMANN

ARGUMENT :

Le nom de Goethe est célèbre et on mesure son importance, mais sans le lire vraiment. L'œuvre se présente au lecteur comme un cosmos inaccessible. L'observateur perspicace de son temps fut aussi résolument étranger à son époque et fut constamment perçu comme parfaitement inactuel. Il faut d'abord pénétrer, au moyen d'une lecture insistante, dans le monde de ses œuvres et dans leur idiosyncrasie pour découvrir leur actualité. De grands lecteurs tels que Nietzsche, Freud, Gide, Benjamin et Kafka se sont nourris, en actualisant son œuvre, de l'inactualité systématique de Goethe. C'est à cette figure de créativité que sera consacré le présent colloque. L'œuvre de l'âge mûr — le Divan occidental-oriental, les Années de voyage de Wilhelm Meister et le Faust. Deuxième partie — occupera une place centrale : Goethe retourne cette créativité contre ses propres œuvres et leur confère une dimension fortement réflexive. Comment Goethe a-t-il pu échapper à son propre classicisme ? Comment, ayant édifié sa propre statue, Goethe parvient-il à y échapper, à se réinventer autrement dans son œuvre tardive, devenant peut-être un "second auteur" à l'ombre du premier ? Les discussions interrogeront la figure de ce Goethe méconnu, encore sous-estimé et pourtant plus porteur d'avenir que l'icône du classicisme weimarien.

Les intervenants ayant particulièrement étudié ces aspects négligés de l'œuvre, seront attachés à faire apparaître les résonances actuelles de celle-ci, dans ses aspects scientifiques, sa distance instruite avec la philosophie, mais aussi dans son ouverture aux littératures du monde, dont il fut le pionnier, et dans la réinvention de la figure de l'auteur.

CALENDRIER DÉFINITIF :

Lundi 20 août

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants

Mardi 21 août

LE DEUXIÈME AUTEUR

Matin

Michael FORSTER : Goethe et Hegel : le rôle de Faust dans la "Phénoménologie de l'esprit" (1807)

Christoph KÖNIG : Le statut d’auteur second comme procédé poétique dans la Nuit de Walpurgis classique

Après-midi

Anne LAGNY : Le théâtre dans l'œuvre tardive

Denis THOUARD : Du vieillissement : réflexion

Mercredi 22 août

SCIENCE, PHILOLOGIE, HISTOIRE, PHILOSOPHIE

Matin

Eli FRIEDLANDER : Goethe et Benjamin : de la Nature à l'Histoire

Bruno HAAS : Théorie des couleurs et phénomène originaire dans le contexte de la crise du langage autour de 1800

Après-midi

Atelier de lecture, avec Christoph SCHMÄLZLE : La réflexion de Goethe sur l'Art - Le groupe du Laocoon

Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK : Symbolisme et théâtralité

Soirée

"Élégies croisées", lectures d'extraits de Bessette et de Goethe, suivies d'une discussion | Avec le colloque en parallèle Hélène Bessette : l'attentat poétique

Jeudi 23 août

LA FORME MODERNE DES ŒUVRES

Matin

Bernhard FISCHER : L'"agrégat" de Goethe : Les Années de voyage de Wilhelm Meister (1829)

Kirk WETTERS : "Voici venu le temps de l'unilatéralité". Spécialisation, différenciation et métier dans Les Années de voyage de Wilhelm Meister

Après-midi

DÉTENTE

Vendredi 24 août

PRISES DE POSITION ET AUTORÉFLEXION

Matin

Beatrice GRUENDLER : La poésie arabe comme tradition du Divan occidental-oriental

Atelier de lecture, avec Christoph KÖNIG : Philologie et créativité dans le Divan occidental-oriental

Après-midi

Werner WÖGERBAUER : L'art poétique des "Élégies romaines" [enregistrement audio en ligne sur La forge numérique de la MRSH de l'université de Caen Normandie et sur le site Radio France, rubrique France Culture]

Atelier de lecture, avec Christoph KÖNIG & Denis THOUARD : Élégie de Marienbaed

Samedi 25 août

CRITIQUE HISTORIQUE DES INTERPRÉTATIONS

Matin

Michael WOLL : De Goethe à Celan : le potentiel du Divan pour la poésie du XXe siècle

Alexandra RICHTER : La métamorphose comme paradigme philosophique : Walter Benjamin, lecteur des écrits scientifiques de Goethe

Après-midi

Roland KREBS : La Réception de Goethe en France dans les années 1930 et aujourd'hui

Christian HELMREICH : Soulever le voile d'Isis. Science de la nature chez Alexandre de Humboldt et Goethe

Dimanche 26 août

LA LANGUE DE LA TRADUCTION

Matin

François THOMAS : Goethe, penseur de la traduction

Guillaume MÉTAYER : Nietzsche et Goethe : épigramme et inactualité

Après-midi

Atelier de lecture, avec Elisabeth DÉCULTOT : La traduction comme dialogue critique: Goethe et Diderot sur la peinture

Soirée

Goethe en musique, avec Julien SÉGOL (baryton basse) et Kunal LAHIRY (pianiste)

Lundi 27 août

CONCLUSION

Matin

Dialogue entre Adolf MUSCHG et Christoph KÖNIG

Après-midi

DÉPARTS

SOUTIENS :

• Fondation Thyssen

• Université d'Osnabruck

• Goethe-Institut

• Association "l'art de lire"

• Centre Georg Simmel