LA REVUE CRITIQUE : PASSIONS, PASSAGES

DU VENDREDI 14 JUIN (19 H) AU VENDREDI 21 JUIN (14 H) 2019

[ colloque de 7 jours ]

DIRECTION :

François BORDES, Sylvie PATRON, Philippe ROGER

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Per BUVIK, Patrice CANIVEZ, Éric MARTY, Claire PAULHAN, Thomas PIEL

ARGUMENT :

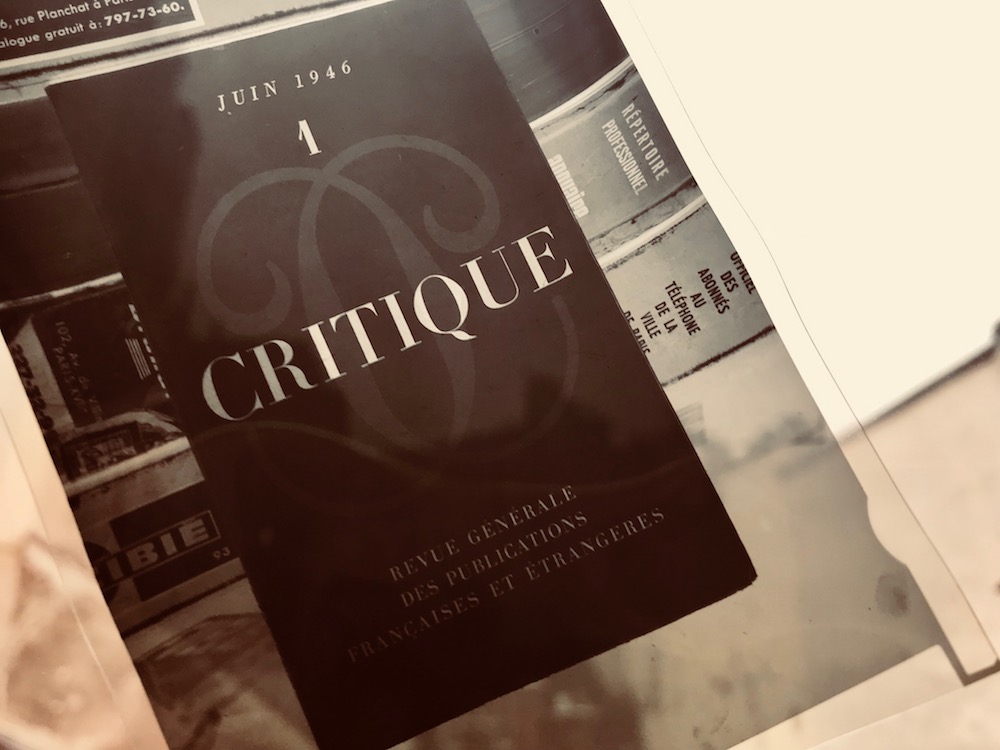

C'est l'une des grandes revues de la seconde moitié du XXe et du début du XXIe siècles. Ce fut aussi pendant longtemps la plus discrète. En juin 1946 paraît le premier numéro de Critique, revue générale des publications françaises et étrangères. Après des débuts difficiles, marqués par deux changements d'éditeurs et une interruption d'un an, elle trouve son équilibre aux Éditions de Minuit. Dirigée par Georges Bataille, assisté pendant quelques années du philosophe Éric Weil, puis par Jean Piel, le beau-frère de Bataille, et à partir de 1996 par Philippe Roger, Critique se propose de recenser les ouvrages les plus importants parus en France et à l'étranger, dans tous les domaines de la connaissance. Ce faisant, elle permet, dans des proportions encore modestes au vu des évolutions ultérieures, la diffusion de la pensée allemande et anglo-saxonne de l'après-guerre, et accompagne les premiers développements des sciences humaines en France. Elle contribue ensuite à l'émergence du "nouveau roman" et de la "nouvelle critique". Elle encourage le projet intellectuel d'auteurs comme Roland Barthes, Michel Deguy, Michel Foucault, Jacques Derrida, Michel Serres, et connaît son heure de gloire avec l'avènement du structuralisme. Année après année, elle réunit les éléments d'une "encyclopédie de l'esprit moderne" (Georges Bataille). Selon les mots de Philippe Roger, son directeur actuel, "[é]chappant tout à la fois à l'urgence inhérente au journalisme culturel et à l'inévitable spécialisation des revues savantes, Critique est un instrument d'information et un espace de réflexion plus indispensables que jamais".

Cette rencontre s'inscrit dans la lignée des colloques de Cerisy consacrés à des revues (Tel Quel, Change), mais y ajoute une dimension historique. Elle propose une réflexion partagée autour de Philippe Roger, des membres du conseil de rédaction actuel, des figures de Georges Bataille et de Jean Piel, ainsi que de la revue Critique en tant qu'expression de la passion des livres et des idées. Elle réunira des chercheurs de différentes spécialités et de toutes les générations ainsi que des témoins des différentes époques de Critique. Au-delà des spécialistes, les lecteurs de Critique et toutes les personnes intéressées seront invités à élargir les débats qui suivront les communications, les tables rondes ou les témoignages d'intellectuels et d'écrivains.

CALENDRIER DÉFINITIF :

Vendredi 14 juin

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants

Samedi 15 juin

LA REVUE DE GEORGES BATAILLE (OU ÉPOQUE BATAILLE-WEIL)

Matin

Marina GALLETTI : D'Acéphale à Critique

Koichiro HAMANO : Georges Bataille : Critique et la révolte

Après-midi

Sylvie PATRON : Georges Bataille-Éric Weil : correspondance et antipodie

Nicola APICELLA : Kojève critique : la souveraineté de Bataille à l'épreuve du "sérieux"

Dimanche 16 juin

LA REVUE DE GEORGES BATAILLE (OU ÉPOQUE BATAILLE-WEIL)

Matin

Patrice CANIVEZ : Éric Weil et Critique. Une pratique de la philosophie

Thomas FRANCK : La philosophie allemande comme rempart critique (1946-1949)

Après-midi

Éric HOPPENOT : Maurice Blanchot, compagnon de route de Critique ?

François BORDES : Face au Sphinx. La revue Critique et la question totalitaire durant la Guerre froide

Lundi 17 juin

CRITIQUE SOUS LA DIRECTION DE JEAN PIEL (L'ÉPOQUE STRUCTURALISTE ET AU-DELÀ)

Matin

Grand entretien : Michel DEGUY : Avec Jean Piel

Antoine COMPAGNON : Critique sous Piel [texte lu par Yves HERSANT]

Après-midi

Yves HERSANT : Critique, Jean Piel et les arts [enregistrement audio en ligne sur Canal U, chaîne La forge numérique | MRSH de l'université de Caen Normandie et sur le site Radio France, rubrique France Culture]

Martin RUEFF : Jean Starobinski et la relation Critique

Soirée

SÉANCE PUBLIQUE

"HORS LES MURS" — À LA MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LÔ

"Poésie contemporaine. Autour de Michel Deguy", lecture de poésie avec François BORDES, Michel DEGUY, Martin RUEFF et Sanda VOICA

Mardi 18 juin

CRITIQUE SOUS LA DIRECTION DE JEAN PIEL (L'ÉPOQUE STRUCTURALISTE ET AU-DELÀ)

Matin

Éric MARTY : Roland Barthes à Critique

Niilo KAUPPI : Avant-gardes : Critique, Tel Quel

Après-midi

Pedro CORDOBA : Critique à l'épreuve des structuralismes

Lawrence D. KRITZMAN : La révolution post-structuraliste : Derrida et Foucault

Soirée

Jacques BOUVERESSE : Grand entretien

Mercredi 19 juin

CRITIQUE AUJOURD'HUI

Matin

Critique vue de l'étranger, table ronde avec Wolfgang ASHOLT, Per BUVIK (Critique vue de la Scandinavie [texte lu par Sylvie PATRON]), Marina GALLETTI et Lawrence D. KRITZMAN

Après-midi

Charles COUSTILLE : Un rapport ambigu à l'université

Philippe ROGER : Michel Serres dans Critique

Soirée

En commun avec le colloque en parallèle "Univers pluriels d’Alexander Kluge"

Jeudi 20 juin

Matin

DÉTENTE

Après-midi

SÉANCE PUBLIQUE

"HORS LES MURS" — À L'IMEC (abbaye d'Ardenne de Caen)

Visite de l'abbaye d'Ardenne et de l'exposition

Marielle MACÉ : Poésie pour un monde élargi

Pourquoi des revues ?, table ronde animée par François BORDES, avec Nicola APICELLA, Philippe CHANIAL, Yves HERSANT, Marielle MACÉ et Philippe ROGER

Soirée

Grand soir "Alain Corbin" à l'IMEC, avec Alain CORBIN, Philippe ROGER et François BORDES

Vendredi 21 juin

Matin

Synthèse du colloque

Après-midi

DÉPARTS

RÉSUMÉS & BIO-BIBLIOGRAPHIES :

Nicola APICELLA : Kojève critique : la souveraineté de Bataille à l'épreuve du "sérieux"

Depuis l'immédiat après-guerre et jusqu'à la fin de ses jours, tous les efforts de Bataille seront voués à la construction d'un système — inachevé et inachevable — du non-savoir qui aurait rivalisé, par exhaustivité, avec le système hégélien. Mieux : il l'aurait complété. En ce sens, un entretien de 1948 nous fait saisir, par le biais d'un tiers, toute la portée de cette opération : "Critique cherche les rapports qu'il peut y avoir entre l'économie politique et la littérature, entre la philosophie et la politique. À cet égard, l'article d'Alexandre Kojève — je crois que c'est le plus grand philosophe qui existe en ce moment – paru dans Critique sous le titre "Hegel, Marx et le Christianisme", est ce qui a été fait de plus important. Il marque le mieux les intentions de Critique qui veut être le carrefour de la philosophie, de la littérature, de la religion et de l'économie politique". Dans notre communication, nous chercherons à comprendre pourquoi Kojève serait le véritable moteur dialectique de cette nouvelle aventure du non-savoir, envisagé sous l'angle du "sérieux" et de l'"Histoire universelle".

Nicola Apicella est titulaire d'un doctorat en "Philosophie et Sciences Sociales" obtenu à l'EHESS avec une thèse intitulée "Georges Bataille et Alexandre Kojève : la blessure de l'Histoire". Ses recherches portent sur la dialectique du désir dans la pensée française du XXe siècle. Il est co-directeur de rédaction des Cahiers Bataille, où il a publié plusieurs articles et édité, avec Marina Galletti, un texte inédit de Bataille, "Honte" (n°4, 2019). Il a également collaboré à la revue Critique (n°810, 2014), à la revue de psychanalyse La Cause du désir, où il a publié un article inédit de Kojève, "Hegel et Freud, essai d'une confrontation interprétative" (n°92, 2016) ainsi qu'à un ouvrage collectif sur L'Expérience-limite chez Bataille-Blanchot-Klossowski (Presses universitaires de Paris Ouest, 2019).

François BORDES : Face au Sphinx. La revue Critique et la question totalitaire durant la Guerre froide

Georges Bataille est un auteur essentiel du "laboratoire parisien" de la critique antitotalitaire des années 1930, en particulier dans la revue La Critique sociale. Comment le prisme de la notion de totalitarisme a-t-il été utilisé durant la Guerre froide par la revue ? Quelle place la question totalitaire a-t-elle occupée dans Critique ? À partir d'une étude de l'ensemble de la revue et de différentes sources archivistiques, cette intervention propose de cartographier et d'analyser le rapport de la revue à cette question tout au long de la guerre froide intellectuelle en Europe, de 1946 à la chute du mur de Berlin. En quoi la revue Critique contribue-t-elle à écrire une autre histoire de la critique antitotalitaire ?

François Bordes est délégué à la recherche à l'Institut mémoires de l'édition contemporaine (IMEC). Docteur en histoire de l'Institut d'études politiques de Paris (CHSP), il s'intéresse à la relation entre mémoire, création et démocratie. Membre du comité de rédaction de La Revue des revues, il participe aux revues Hippocampe et Nunc.

Publications

Essai biographique sur Kostas Papaïoannou, Les Idées contre le néant, La Bibliothèque, 2015.

La Canne à pêche de Georges Orwell, Corlevour, 2018.

Per BUVIK : Critique vue de la Scandinavie

L'intervention sera basée sur ma propre expérience et sur une enquête.

Per Buvik est professeur émérite de littérature comparée à l'université de Bergen, Norvège. Actuellement membre de l'équipe préparant l'édition des romans et nouvelles de Joris-Karl Huysmans dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Publications

Monographie sur Georges Bataille, rédigée en norvégien, Oslo, éd. Gyldendal, 1998.

L'Identité des contraires. Sur Georges Bataille et christianisme, Paris, Éditions du Sandre, 2010.

Patrice CANIVEZ : Éric Weil et Critique. Une pratique de la philosophie

Cette communication portera sur les articles publiés par Éric Weil dans Critique. Elle tentera de dégager les spécificités de ces articles, tant du point de vue des thèmes abordés que des caractéristiques rédactionnelles. J'essaierai aussi de mettre en rapport les articles rédigés pour Critique avec la conception que se fait Éric Weil de la pratique de la philosophie, conception développée dans les ouvrages majeurs (en particulier Logique de la philosophie, Philosophie politique et Philosophie morale), ainsi que dans certains essais et conférences.

Patrice Canivez est professeur de philosophie morale et politique à l'université de Lille, où il dirige l'Institut Éric Weil. Il a publié des travaux sur Éric Weil, Hannah Arendt, Paul Ricœur, Aristote, Rousseau, Hegel, et sur des problèmes de politique contemporaine : l'éducation et la démocratie, l'État-nation et le nationalisme, l'argumentation politique, la théorie de l'action et la théorie de l'histoire.

Publications

Le politique et sa logique dans l'œuvre d'Éric Weil, Paris, Kimè, 1993.

Éric Weil ou la question du sens, Paris, Ellipses, 1998.

Weil, Paris, Les Belles Lettres, 1999.

Qu'est-ce que l'action politique ?, Paris, Vrin, 2013.

Antoine COMPAGNON : Critique sous Piel

Il s'agira surtout d'évoquer mes premiers contacts avec Jean Piel en 1974, après l'envoi d'un manuscrit, puis ma collaboration à la revue, les réunions du conseil de rédaction auxquelles j'ai participé à partir de 1977, ou encore la géographie parisienne de nos déjeuners, puis les visites chez lui à Neuilly, autant d'étapes qui m'ont formé et de moments qui ont marqué une vingtaine d'années d'amitié. Ce sera aussi l'occasion de parler de la succession de Jean Piel, des discussions avec Jérôme Lindon sur l'interruption de Critique, et enfin de la décision de continuer, du passage du relais à Philippe Roger.

Antoine Compagnon est professeur au Collège de France. Il est membre du comité de rédaction de Critique.

Dernière publication

Les Chiffonniers de Paris, Gallimard, 2017.

Pedro CORDOBA : Critique à l'épreuve des structuralismes

On a souvent associé Critique à "l'aventure structuraliste". Non sans de bonnes raisons. Mais si les liens tissés par la revue avec ceux qui incarnent (parfois malgré eux) le structuralisme triomphant sont indéniables et puissants, ils sont pris dans un environnement plus complexe. Il va de soi que l'apogée se situe à la charnière des années 1960-1970. Mais il ne faut négliger ni l'avant ni l'après : dès janvier 1951, Bataille consacre une étude aux Structures élémentaires de la parenté; et pour nous en tenir ici à Lévi-Strauss, c'est en 1999 que Critique lui adresse, sous forme d'hommage, un numéro spécial. Entre ces deux dates, la référence mathématique a changé: on est passé de Bourbaki à René Thom. C'est ce fil mathématique que nous entendons suivre pour "bricoler" une analyse… structurale des divers structuralismes rassemblés dans Critique. Une sorte de "mythologique aujourd'hui" qui, fidèle à la fois à Barthes et à Lévi-Strauss, refusera de séparer le bon grain de l'ivraie, les grands maîtres et les égarés, le sublime et le trivial, le programme de recherches et les ravages de la mode. D'où la marque du pluriel.

Ancien élève de l'ENS et agrégé d'espagnol, Pedro Cordoba est titulaire d'un doctorat sur les fêtes et légendes andalouses. Spécialiste d'ethnohistoire, il a été membre de la Casa de Vélasquez, attaché de recherches au CNRS et chargé de conférences à l'EHESS. Il a enseigné dans différentes universités françaises et étrangères. Il a publié La corrida (Le Cavalier bleu, 2008) et coordonné les numéros de Critique intitulés Dieu (2006, avec A. de Libéra) et Éthique et esthétique de la corrida (2007, avec F. Wolff).

Charles COUSTILLE : Un rapport ambigu à l'université

En ses commencements, Critique n'était pas directement liée à l'université. Georges Bataille n'était pas universitaire, pas plus que Jean Piel, qui ne se cachait pas de préférer les "épiciers" aux professeurs. Dans sa version contemporaine, si la revue espère toujours "échapper à l'inévitable spécialisation des revues savantes", son comité de rédaction est exclusivement composé d'enseignants-chercheurs. Alors, qui a changé : l'université ou Critique ?

Charles Coustille est enseignant dans le secondaire et à NYU Paris.

Publication

Antithèses. Mallarmé, Péguy, Paulhan, Céline, Barthes, Gallimard, coll. "Bibliothèque des idées", 2018.

Thomas FRANCK : La philosophie allemande comme rempart critique (1946-1949)

Nous étudierons la manière dont se constitue, dès les premiers numéros de Critique, une théorie critique se positionnant par rapport à l'héritage de la philosophie allemande. Ce parti pris se justifie par le projet d'une mise en lumière des stratégies intellectuelles et discursives visant à renouer, après la Seconde Guerre mondiale, avec une philosophie politique allemande susceptible de fournir des outils théoriques à l'analyse des conflits nationaux et internationaux. Il apparaît en effet que plusieurs animateurs fondamentaux de la revue considèrent ce rapport comme l'un des enjeux majeurs pour le champ intellectuel français d'après-guerre. Le recours (souvent ambivalent) à des philosophes tels que Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, Engels, Bloch, Lukács et Heidegger, à la musique de Schönberg, Berg, Wagner et Beethoven et aux interprétations de Eisler, Adorno et Schönberg lui-même ou encore les analyses des politiques et des idéologies allemandes de guerre et d'après-guerre constituent en effet une part non négligeable des articles parus dans les premiers numéros de Critique. Par souci méthodologique, nous restreindrons notre étude aux années 1946 à 1949, cette date correspondant à l'émergence de nouvelles problématiques liées à l'avenir des deux Allemagne dans la continuité de la Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland signée en mai 1949.

Thomas Franck est doctorant en philosophie politique et en rhétorique à l'université de Liège et prépare une thèse de doctorat sur la réception de Theodor Adorno dans les revues françaises, et plus précisément dans Arguments et Communications.

Publications

Lecture philosophique du discours romanesque, Lambert-Lucas, 2017.

À codirigé le 12e numéro des Cahiers du GRM intitulé "Matérialités et actualité de la forme revue".

Marina GALLETTI : D'Acéphale à Critique

En 1948, interviewé à propos du prix de la "meilleure revue de l'année" attribué à Critique, Bataille en fait remonter l'origine à l'idée qu’il avait eue, travaillant au service des périodiques de la Bibliothèque nationale, "d'une revue représentant l'essentiel de la pensée humaine prise dans les meilleurs livres". Sa rupture avec son activité d'avant-guerre n'en est que renforcée, et surtout celle avec la société secrète Acéphale dont la revue homonyme avait été conçue comme lieu de prédication de la religion "antichrétienne" et "nietzschéenne" de cette même société. Mais la page d'Acéphale est-elle vraiment tournée ? Non seulement parmi les collaborateurs de Critique, on peut repérer des membres de la société secrète, mais dans Critique et un certain nombre de revues immédiatement précédentes ou contemporaines de la naissance de celle-ci, Bataille prolonge ses thématiques d'avant-guerre. En 1946, c'est l'expérience même de la société secrète qu'il fait resurgir par le biais d'un dessin de Masson paru dans Acéphale… Par une analyse portant simultanément sur Critique et sur ces revues il s'agira de réouvrir la question d'Acéphale pour en tester les enjeux dans le parcours intellectuel de Bataille dans l'après-guerre.

Professeure émérite de littérature française à l'université Roma Tre, Marina Galletti a collaboré à l'édition de la Pléiade des Romans et récits de Georges Bataille (Gallimard, 2004, rééd. 2014), dont elle a reconstruit le parcours communautaire dans La comunità impossibile di Georges Bataille (Kaplan 2008) et dans Georges Bataille, L'Apprenti Sorcier (La Différence, 1999) réédité partiellement au Japon (Shobo, 2006), en Angleterre et aux USA (Atlas Press, 2017).

Koichiro HAMANO : Georges Bataille : Critique et la révolte

Il est, à première vue, paradoxal de parler de la révolte au sujet de Critique. Placée "en dehors de la bagarre" par son fondateur et bornée au recensement de la production intellectuelle contemporaine, la revue n'a en effet rien de ce que d'ordinaire le mot de révolte évoque de passionnel ou d'oppositionnel. Néanmoins, se vouloir apolitique à un moment fort politique comme l'immédiat après-guerre, ce fut déjà, comme le dit Philippe Roger, se mettre délibérément dans une position réfractaire. Certains articles de Bataille, examinant de près ou de loin la question de la révolte, ne viennent-ils pas par ailleurs faire de la résistance à la politique la seule contestation nécessaire au "temps de la révolte", justifiant ainsi, implicitement, le parti pris de la revue Critique ? Notre intervention se propose de repenser le "négativisme politique" de la revue Critique dans son rapport à la notion de révolte telle qu'elle s'élabore dans les textes de Bataille.

Titulaire d'un doctorat de lettres modernes, Koichiro Hamano est professeur de langue et littérature françaises à l'université Aoyama-Gakuin (Tokyo).

Publication

Georges Bataille : la perte, le don et l'écriture, Dijon, 2004.

Yves HERSANT : Critique, Jean Piel et les arts

Grand amateur d'art, en particulier d'art contemporain, Jean Piel a engagé Critique (et s'est personnellement engagé) non seulement dans la défense d'artistes qui lui tenaient à cœur, mais aussi dans une étude attentive et originale des rapports entre art et commerce. Ce travail mérite réexamen.

Directeur d'études à l'EHESS, Yves Hersant a consacré son enseignement et ses recherches à l'Humanisme et à la Renaissance. Il est également directeur de collection aux Belles Lettres, membre du comité de rédaction de Critique et traducteur; il a été un commissaire de l'exposition "La Renaissance et le rêve" (Paris, Musée du Luxembourg).

Publications

Édition commentée de Huysmans, Là-Bas, Paris, Gallimard, 1985.

Italies : les voyageurs français aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Robert Laffont, 1988.

Europes. Anthologie critique et commentée, en collaboration avec Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Robert Laffont, 2000.

La Métaphore baroque. D'Aristote à Tesauro, Paris, Le Seuil, 2001.

Mélancolies. De l'Antiquité au XXe siècle, Paris, Laffont, 2005.

Éric HOPPENOT : Maurice Blanchot, compagnon de route de Critique ?

Maurice Blanchot publie la quasi-totalité de son œuvre critique (y compris certains fragments fictionnels) dans des revues, l'essai n'étant qu'une écriture seconde. La récollection de textes semble offrir au lecteur l'apparence d'une unité signifiante sans pour autant effacer intégralement la fragmentation initiale.

Écrire dans une revue correspond toujours chez Blanchot — en dehors de son accord tacite à la ligne éditoriale —, à un mouvement amical et généreux. Si Blanchot participe à Critique, et rejoint son comité, c'est essentiellement par amitié pour Georges Bataille. Sa coopération ponctuelle confirme cette hypothèse : Blanchot se joint à Critique pour lancer la revue et lui donner une assise intellectuelle, c'est pourquoi il accepte sans doute sans réserve d'être membre du Comité de Critique, son nom y figurera jusqu'à sa mort.

Entre le numéro 3-4 de Critique (août-septembre 1946) et le numéro 25 (juin 1948) il publie neuf articles. Il n'éditera ensuite que neuf autres textes, dont un consacré à Bataille "Le jeu de la pensée" (n°195-196, août-septembre 1963) et un ultime bref hommage, au titre prémonitoire, dédié à Beckett "O tout finir" (n°519-520, août-septembre 1990), fragment qui ouvre le numéro d'hommages à l'écrivain irlandais.

Notre communication se donnera un double objectif, d'une part, questionner cette petite vingtaine d'articles afin de déceler s'ils sont donnés à Critique pour des raisons circonstancielles ou s'ils correspondent à une dimension particulière de la pensée de Blanchot. D'autre part, on s'interrogera sur des liens plus invisibles que Blanchot a pu tisser avec tel numéro de la revue ou avec tel ou tel auteur ou article auquel il a pu s'attacher particulièrement.

Éric Hoppenot est docteur qualifié en Littérature française et professeur agrégé, il enseigne à l'ESPE de Paris (Université Paris Sorbonne). Il est membre du laboratoire CERILAC (Université Denis Diderot) et chercheur associé au GRES (Université autonome de Barcelone). Il est membre du comité de rédaction de la revue Mémoires en jeu. Il codirige deux collections consacrées à Maurice Blanchot : "Résonances de Maurice Blanchot" (Presses universitaires de Paris X) et "Archives Blanchot" (Éditions Kimé). Il est membre du comité de rédaction de la revue Mémoires en jeu et du comité scientifique de la collection italienne "Macula". Ses recherches portent sur l'œuvre de Maurice Blanchot mais également sur la littérature contemporaine et notamment certaines thématiques : les littératures génocidaires, les rapports entre Bible et littérature, la théorie littéraire (écriture fragmentaire, théorie de la lecture, fictions contemporaines). Il a publié plusieurs articles et dirigé des ouvrages sur Levinas. Il enseigne également le cinéma.

Niilo KAUPPI : Avant-gardes : Critique, Tel Quel

Cette communication se propose d'examiner les rapports de coopération et de compétition entre Critique et Tel Quel dans les années 1960. Au début des années 60, un rapport de filiation se développe entre Georges Bataille et Philippe Sollers. Tel Quel se transforme rapidement d'une revue purement littéraire soutenue entres autres par Michel Foucault en plateforme de toutes les avant-gardes. La radicalisation politique qui en suit crée de nouvelles tensions avec Critique.

Niilo Kauppi est professeur à l'Académie de Finlande et directeur de recherche au CNRS.

Publication

Tel Quel : la constitution sociale d'une avant-garde, 1990, Kelsinki, Societas Scientiarum Fennica (Commentationes Scientiarum Socialium, n°43).

Lawrence D. KRITZMAN : La révolution post-structuraliste : Derrida et Foucault

Cette communication traite des innovations intellectuelles de Jacques Derrida et Michel Foucault dans l'histoire de la pensée française au début des années 1960 dans Critique. Chez Foucault, on examinera des concepts tels que le nom du père, la pensée du dehors et l'idée de transgression. Derrida lance la pratique de la déconstruction dans des essais consacrés à la dissémination et à la force et la signification.

Lawrence D. Kritzman est Pat and John Rosenwald Research Professor of French and Comparative Literature et Director of the Institute of French Cultural Studies. Il a beaucoup écrit sur la Renaissance en France et l'histoire de la pensée française au XXe siècle.

Marielle MACÉ : Poésie pour un monde élargi

La pensée contemporaine, en écho à la crise écologique, a considérablement élargi ses objets d'interrogation : elle invite à reconnaître le statut de "sujets" non pas seulement aux hommes, mais à toutes sortes d'existants, en leur reconnaissant une intériorité, une capacité à agir, parfois même une personnalité juridique… "Être fleuve", "être pierre", "être forêt", fantôme, machine, chimère, oiseau… : autant de modes d'être désormais rassemblés sur une même scène ontologique ou politique, puisque c'est avec chacune de ces formes de vie que nous savons désormais que nous avons à nous lier.

Or la poésie a son mot à dire (et plus qu'un mot) dans cet élargissement, elle qui est, selon le mot de Jean-Christophe Bailly, l'élargissement même. Car ces choses de la nature, qui réclament aujourd'hui si fort qu'on les traite autrement, ce sont les très anciennes choses lyriques. Mieux que quiconque, les poètes savent leur prêter l'oreille (prêter l'oreille à leur plainte, à leur silence, à leur chant, et pourquoi pas à leurs idées, aux nôtres opposées), et nous y aident.

Marielle Macé enseigne la littérature à l'EHESS, où elle est directrice d'études. Elle fait partie des animateurs de la revue Critique. Son travail a porté successivement sur le genre de l'essai, sur la mémoire littéraire, et sur un renouveau de la pensée du style, élargie du domaine de l'art à la qualification de la vie, dans la grande variété de ses modalités.

Publications

Le Temps de l'essai, Belin, 2006.

Façons de lire, manières d'être, Gallimard, 2011.

Styles. Critique de nos formes de vie, Gallimard, 2016.

"Nous", Critique, n°841-842, 2017.

Sidérer, considérer. Migrants en France, Verdier, 2017.

Les Noues, Verdier, à paraître.

Éric MARTY : Roland Barthes à Critique

Les relations entre Roland Barthes et la revue Critique, ce sont d'abord les articles qu'il y publie, ce sont les lettres qu'il envoie à Jean Piel, ce sont enfin les souvenirs de ce dernier. La dimension encyclopédique à laquelle la revue aspire ne pouvait que séduire Roland Barthes même si elle a pu impliquer une certaine neutralité politique, idéologique tout à l'inverse du Théâtre populaire de Robert Voisin, des Lettres nouvelles dirigée par Maurice Nadeau ou encore de la revue Arguments à laquelle Barthes participe avec Edgar Morin ou Kostas Axelos, qui ont été davantage des espaces d'engagement et d'amitié. C'est cette spécificité de la revue Critique et l'usage qu'en a fait Roland Barthes qui seront au centre de notre propos.

Éric Marty est écrivain et universitaire, il enseigne la littérature contemporaine à l'université Paris-Diderot, il est l'auteur de nombreux essais et romans. Il est l'éditeur des œuvres de Roland Barthes.

Sylvie PATRON : Georges Bataille-Éric Weil : correspondance et antipodie

"Sans Blanchot, pas plus que sans Éric Weil, je n'aurais pu réaliser ma revue", déclare Georges Bataille dans un entretien au Figaro littéraire en 1948. Cette communication reviendra sur la correspondance échangée par Georges Bataille et le philosophe Éric Weil ou du moins sur ce qui, de cette correspondance, a pu être retrouvé : quarante-neuf lettres de Weil à Bataille, seize lettres ou copies de lettres de Bataille à Weil, couvrant environ une période de cinq ans et demi. Bien que lacunaire et tronquée, cette correspondance se révèle très intéressante. À travers certaines lettres de Weil, on devine la teneur de celles de Bataille. L'ensemble constitue un témoignage crucial sur les premières années de Critique. On s'intéressera à la fabrique de la revue, aux affaires internes et externes, aux difficultés financières, aux tractations éditoriales, aux problèmes liés à sa direction. On essaiera de déterminer ce qui se joue dans cet échange entre deux hommes que tout oppose, comme le souligne la métaphore des antipodes, utilisée par Weil bien des années plus tard, à la mort de Bataille.

Sylvie Patron est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en langue et littérature françaises à l'université Paris Diderot. Ses recherches actuelles concernent la théorie du récit.

Publications

Critique (1946-1996). Une encyclopédie de l'esprit moderne, IMEC, 1999.

À en-tête de Critique. Correspondance [entre Georges Bataille et Éric Weil] (1946-1951), Nouvelles éditions Lignes / IMEC, 2014.

Martin RUEFF

Poète, traducteur et philosophe, Martin Rueff est professeur ordinaire à l'université de Genève. Auteur de plusieurs essais et livres de poésie, il est spécialiste de Rousseau et de l'anthropologie morale des classiques. Il a contribué à l'édition des œuvres de Claude Lévi-Strauss et de Michel Foucault dans la "Bibliothèque de la Pléiade". En 2016, il a publié un recueil des textes de Jean Starobinski sous le titre La beauté du monde, Paris, Gallimard, Quarto. Il est co-rédacteur en chef de la revue Po&sie.

BIBLIOGRAPHIE :

• Georges Bataille, Éric Weil, À en-tête de Critique. Correspondance, 1946-1951, édition établie, présentée et annotée par Sylvie Patron, Fécamp et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Nouvelles éditions Lignes et IMEC, coll. "Archives de la pensée critique", 2014.

• Sylvie Patron, Critique (1946-1996). Une encyclopédie de l'esprit moderne, Paris, Éditions de l'IMEC, coll. "L'Édition contemporaine", 1999.

• Jean Piel, La Rencontre et la différence, Paris, Fayard, 1982.

• Pierre Prévost, Pierre Prévost rencontre Georges Bataille, Paris, Jean-Michel Place, 1987.

SOUTIENS :

• Centre d’études et de recherches interdisciplinaires de l'UFR Lettres, Arts, Cinéma (CERILAC, URP 441) | Université Paris Cité

• Institut Éric Weil | Université de Lille

• Revue Critique

• Direction régionale des affaires culturelles Normandie (DRAC)